プラスチックの種類と危険性

コラム1、2ではマイクロプラスチックには一次・二次マイクロプラスチックの2種類があり、それぞれの危険性や対策について記載しました。今回はマイクロプラスチックの元となる、プラスチックの種類や危険性に触れると共に、リサイクルについても考えてみましょう。まず、プラスチックにはどのような種類があるのでしょうか?以下代表例として5つのプラスチックを紹介します[1]。

- ポリスチレン(PS):食品トレイ、発泡スチロール、カップ麺の容器などに使用されており、熱湯などに浸すと発がん性物質のスチレンを出すことがある。

- ポリエチレン(PE):レジ袋、ラップ、灯油タンク等、汎用性が高く、丈夫で加工がしやすいためパッケージなどにもよく使用される。疎水性が大きいために残留性有機汚染物質(POPs)等を吸着する力が強い。ポリプロピレンに次ぐ生産量。

- ポリ塩化ビニル(PVC):ホースやクレジットカード等に使用される。熱安定剤、可塑剤などの添加剤を加えることで柔らかくも硬くもなる忍者のように変幻自在のプラスチック。構造中に塩素を含み、燃やすとがんの原因物質であるダイオキシンを出す。他のプラスチックに比べ人体に害を与えるリスクが高い。

- ポリエチレンテレフタレート(PET):ペットボトルや卵のパックなどに使用される。透明で空気を通さず、比較的安定なプラスチック。

- ポリプロピレン(PP):堅い性質を持ち、キャップ等力がかかるところに使用される。比較的安定な部類に属する。2023年時点で日本では最も生産量が多いプラスチック[2]。

これらのプラスチックには、製造過程で可塑剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、着色剤、難燃剤等、様々な添加剤が使われますが、いずれも分子量が低く、プラスチックとは化学的に結合していないために溶け出して食品や水へ混入します。また、人体に入るとホルモンの働きを乱したり、がん発症の原因となる可能性が知られています[3]。さらに、海や川、森などの環境中で破棄されたプラスチックは、太陽の光(紫外線)や波の力によって次第に小さなマイクロプラスチックとなり、比表面積が大きくなることでより有害物質の溶出リスクが高まります。

可塑剤*:材料に柔軟性や弾性を与えるために添加される物質の総称

紫外線吸収剤**:紫外線によるプラスチックの性能低下を防ぐために加えられる添加剤

リサイクルについて

上記のようなプラスチックを回収しリサイクルを行う場合、大きく以下の3点に分類されます。

- マテリアルリサイクル(MR):回収した廃プラスチックを粉砕し、溶かして再びプラスチック製品として再利用する。

- ケミカルリサイクル(CR):廃プラスチックを化学反応により分子レベルに分解し、新たな原料に再生する。

- サーマルリサイクル(熱回収):廃プラスチックを焼却し、その際に得られるエネルギーを再利用する。

そしてそれらの比率はMR, CR, 熱回収それぞれ23%, 4%及び56%となっています[4]。近年、プラスチック製品の高機能化、多様化が進み、複合材料として使用するケースが増加していることから、MRの利用はなかなか進んでいません。その一方で、埋め立て処分場の逼迫や廃棄物の処理から資源の有効利用へシフトしており、埋め立て処分に代わって熱回収の利用が増大しています。しかし、焼却に伴うCO2の排出が地球温暖化の要因となることが問題視されています。

クリーンオーシャンアンサンブルの取り組み

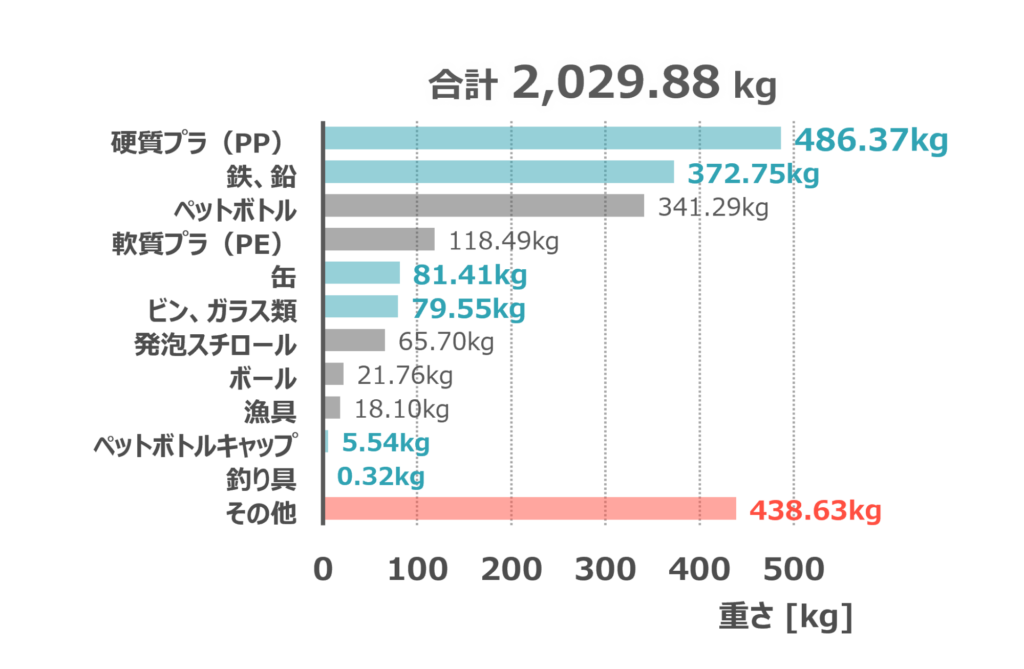

私たちは、海洋ごみの回収・調査・再資源化(上記MR)の取り組みとして、香川県小豆島にて分別ビーチクリーン活動を行っています。また、袋ごとに分別回収し、それぞれの重さを測ることで漂着ごみの組成と量の調査を行なっています(図1)。さらに、素材ごとに分別することで再資源化を行いアップサイクル品への展開を実施しています(図2)。この活動は小豆島町坂手にある多尾海岸で、地元住民や島外の方も参加できる月一の定期イベントになっており、積極的に活動しています[5]。

SNS等で告知をしていますのでご興味のある方は是非ご確認ください。

(緑:再資源化可能、 黒:再資源化不可(今後再資源化予定)、赤:未分別)

参考文献

[1] 高田秀重 (監修) (著), クレヨンハウス編集部 (編集), クリハラタカシ (イラスト),

『プラスチックモンスターをやっつけよう! きみが地球のためにできること』,

クレヨンハウス, 2020.

[2] プラスチックの種類別生産量|統計集|塩ビ工業・環境協会(VEC)

https://www.vec.gr.jp/statistics/statistics_4.html 閲覧日 2025年1月1日

[3] 中嶋亮太 (著), 『海洋プラスチック汚染 「プラなし」博士、ごみを語る』, 岩波書店, 2019.

[4] 半場 雅志 2021.プラスチックリサイクルの現状. 公益社団法人 化学工学会, 第85巻 第3号

145-148 8503-open-article.pdf 閲覧日 2025年1月1日

[5] NPO法人クリーンオーシャンアンサンブルホームページより

https://cleanoceanensemble.com/ 閲覧日 2025年1月1日

著者:井上 智晶、石山 翔午、中國 正寿